Warum Privatsender nicht mehr in horizontale Serien investieren sollten

Es ist alle paar Monate das Gleiche: Irgendein Privatsender kauft eine der gefeierten amerikanischen “Premiumserien” ein, setzt sie an beliebiger Stelle in das Programm, bewirbt sie mehr oder weniger anständig – und dann guckt sie keiner. Hin und wieder – na gut: alle paar Jahre mal – kommt es vor, dass ein Sender das Ganze mit einer eigenproduzierten Serie versucht, die dann auch keiner guckt. Und dann stellt sich einer der armen TV-Manager vor die Presse und erklärt entweder, dass der deutsche Markt halt einfach ganz anders funktioniere als der Rest der Welt, oder dass Sachen wie “Breaking Bad” kein Mainstream sind. Alles ziemlich trostlos.

Es gibt landauf und landab Dutzende Theorien, warum das so ist, alle beflissentlich vorgetragen und fleißig wiederholt in Feuilletons, Podiumsdiskussionen und irgendwo bei Twitter. Regelmäßig auch von mir selber. Den meisten gemein ist die Idee, dass es in all den Fernsehredaktionen an Mut mangelt, an Kompetenz auch, vor allem aber an Mut, Mut, Mut, Durchhaltevermögen, und an Mut. “Was will man auch erwarten, wenn man Serie XY nach fünf Folgen absetzt?”, heißt es dann, “Kein Wunder, wenn es so spät läuft, das muss 20:15 Uhr!”, oder “Wenn die Zweikanalton hätten, dann würde ich schauen, aber die Synchro ist halt scheiße.”

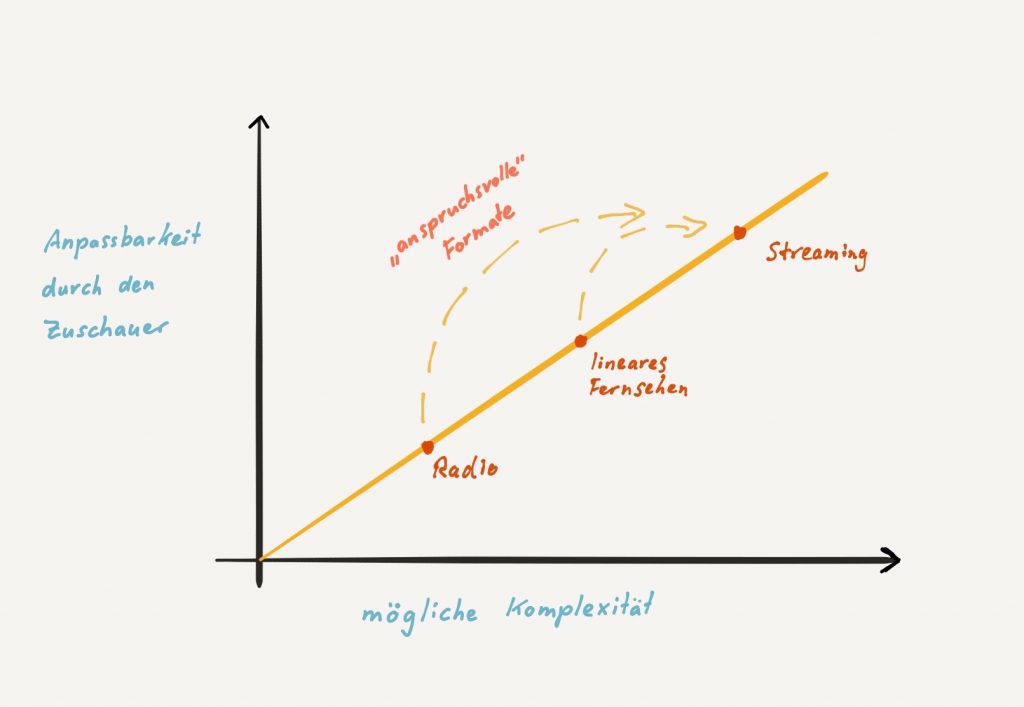

Es gibt genug Beispiele dafür, warum und an welcher Stelle es den Sendern tatsächlich an Mut fehlt, wo es an Kompetenz mangelt und wo an Durchhaltevermögen. Aber die Tatsache, dass kaum etwas so beständig schief geht wie das Platzieren anspruchsvoller Serien im linearen Fernsehen, spricht dafür, dass all diese Argumente in die falsche Richtung zeigen. Was wäre, wenn all diese Serien gar nicht an ihrer schlechten Programmierung scheitern? Was wäre, wenn diese Serien vor allem deshalb scheitern, weil die Zeit für horizontale Serien im linearen Fernsehen endgültig vorüber ist?

Um herauszukriegen, ob das so sein könnte, hilft es, mit einer einfachen Frage zu starten: Warum gibt es eigentlich keine Radiozeitschriften? Die Frage ist deshalb so interessant, weil Radio und Fernsehen von ihren erzählerischen Möglichkeiten extrem viel gemeinsam haben: beides sind lineare Medien, die fast in Echtzeit senden und keinen Rückkanal haben. Mit der großen Ausnahme, dass Fernsehen einen visuelle Ebene hat und Radio nicht, sind sich beide Medien so ähnlich, dass es historisch gesehen zu praktisch jeder Form, die im Radio ihren Ausdruck gefunden hat, eine fast identische Entsprechung im Fernsehen gibt. Trotzdem: stehen wir jetzt auf und gehen in den nächsten Supermarkt, dann finden wir mehrere Regalmeter Fernsehzeitschriften, aber praktisch keine einzige Radiozeitschrift.

Andere Frage: Wundert uns das? Dass es zwar Dutzende Fernsehzeitschriften gibt aber keine Radiozeitschrift, ist natürlich mit der Frage verbunden, welchen Nutzen so eine Radiozeitschrift heute überhaupt hätte. Mehr als alle andern Medien ist das Radio seit langem schon eines, dessen Nutzung für die meisten Menschen mit keinerlei Planungsaufwand verbunden ist und dementsprechend komplett spontan erfolgt. Man hört beim Autofahren Radio, beim Einkaufen, beim Sport. Der Konsum von Fernsehen dagegen ist allein schon deshalb weniger spontan und stärker ortsgebunden, weil die visuelle Ebene einen Bildschirm erfordert. Im Zeitalter des Smartphones ist das ein kleineres Problem als im 20. Jahrhundert, aber auch das beste iPhone hilft mir nicht beim Fernsehschauen, solange mein Auto mich noch nicht alleine zur Arbeit fährt.

Jetzt könnte man sagen: kein Wunder, dass ein Medium, für dessen physischen Konsum ich fast keine Vorbereitung treffen muss, auch sein Programm so gestaltet, dass ich zu jeder Zeit einschalten kann. Zwar haben auch die kommerziellsten Radiosender noch Sendungen mit durchaus klingenden Titeln und passenden Jingles, aber diese sind sich untereinander so ähnlich und in ihrem inhaltlichen Aufbau in so winzige Blöcke unterteilt, dass man im Vergleich zu Fernsehsendern kaum von einem Programm reden kann.

Das Interessante ist nun: das war nicht immer so. Schaut man zurück in die ersten Jahrzehnte des Radios, so findet man Sender, die das Gegenteil von dem sind, was wir heute kennen: inhaltlich viel breiter aufgestellt, mit einer Vielzahl von Sendungen, die ihren Namen wirklich verdient haben. Es gab Radiokrimis, Radiokonzerte, Talkshows mit beliebigem Schwerpunkt. Sogar fiktionale Serien. All das, was heute nur noch an den Rändern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks existiert, weil es mit privatem Geld nicht mehr finanzierbar ist.

Und genau in dieser “Goldenen Zeit” des Radios gab es sie auch: die Radiozeitschriften. Was aber hat das Radio in seiner damaligen Form vernichtet? Das ist kein Geheimnis: es war das Fernsehen. Wieso eigentlich?

In deutschen Feuilletons wird, wenn es um neue oder scheinbar sterbende Medien geht, oft das “Rieplsche Gesetz” zitiert. Wolfgang Riepl war Journalist und Medienwissenschaftler, bevor es dieses Fach überhaupt gab, und hat 1913 die These aufgestellt, dass neuen Medien ihre Vorgänger nie ersetzen, sondern diese nur dazu zwingen, sich der neuen Marktsituation anzupassen. Zu seinen Lebzeiten ging es hier vor allem um das Radio: damals – so lange ist das her – hatten die Zeitungen das Monopol auf Nachrichten. Das viel schnellere und damit auch aktuellere Radio, so dachte man damals, würde zwangsläufig für den baldigen Niedergang gedruckter Nachrichten sorgen. Stattdessen, so stellte sich bald heraus, mussten die Zeitungen nur ihren Schwerpunkt ändern: hin zu mehr Hintergrundinformationen und immer lokaleren Nachrichten – Dinge, die das Radio nicht anbieten konnte: eine Zeitung kann einfach vier Seiten mehr drucken und für jede Stadt einen Lokalteil herausbringen, ein Radiosender dagegen hat nur 24 Stunden Zeit und höchstens eine Hand voll Frequenzen für das ganze Sendegebiet. Ein halbes Jahrhundert später passiert dem Radio dann das Gleiche, als plötzlich das Fernsehen zum Massenmedium wird: all jene Formen, die mit den Mitteln des Fernsehen besser zum Ausdruck gebracht werden können, verlassen jetzt das Radio, dass sich wiederum auf seine eigentliche Stärke als Nebenbei-Medium besinnen muss.

Was interessant ist: der Vorteil, den das Fernsehen zum Beispiel bei fiktionalen Formen gegenüber dem Radio hatte, war nicht allein die zusätzliche visuelle Ebene, sondern vor allem auch der größere Planungsbedarf beim Zuschauer, den ein Fernseher erfordert. Wenn ich als Programmmacher weiß, dass mein Publikum nicht etwa in der Küche oder Kneipe steht oder Auto fährt, sondern in den eigenen vier Wänden auf dem Sofa sitzt, dann weiß ich, dass mir diese räumlichen Umstände ein komplexeres Programm ermöglichen: ein Radiohörer im Auto fährt ja nicht deshalb Auto, weil er Radio hören möchte – er hört Radio, weil er Auto fährt. So jemandem ein anspruchsvolles Drama vorzusetzen, dessen Anfang er verpasst, weil er zu der Zeit noch zuhause unter der Dusche steht, macht keinen Sinn. Ein Fernsehzuschauer dagegen, der sich nach dem Abendessen auf sein Sofa setzt, um sich am Ende des Tages unterhalten zu lassen, trifft eine bewusste Entscheidung, seinen Abend dem Fernseher zu widmen, und ist dementsprechend offener für fordernde Formate.

Dass auch dieses Bild vom ordentlich vorm Fernseher sitzenden Zuschauer schon reichlich angestaubt wirkt, ist kein Wunder. Auch das Fernsehen hat sich, zum einen aufgrund sinkender Gerätekosten, zum anderen aufgrund neuer konkurrierender Medien, immer stärker zum Nebenbei-Medium entwickelt. Wenn ich in jedem Zimmer einen Fernseher habe, mein Handy diverse Spiele installiert hat und nebenbei tausend Dinge bei WhatsApp passieren, bin ich als Zuschauer zwangsläufig weniger gewillt, dem Fernsehen die Menge Aufmerksamkeit zu schenken, die Serien wie “Mad Men” erfordern.

Und hier können wir endlich den Bogen zum Anfang schlagen. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass dem Fernsehen gerade das passiert, was vor ihm schon allen älteren Medien passiert ist, dann stellen sich drei Fragen: Wer sind die neuen Medien, die mir als Sender Dinge wegnehmen? Was haben diese Medien mir voraus? Und wer soll ich werden, wenn die neuen Medien damit erstmal fertig sind?

Die neuen Medien, das ist offensichtlich, sind Streamingdienste im Internet. Kostenlose, werbefinanzierte wie YouTube und Twitch auf der einen Seite. Kostenpflichtige und Abodienste wie Netflix, Amazon Prime Video und iTunes auf der anderen Seite. Die kostenlosen Dienste sind in der Regel auf kurze Videos spezialisiert, die inhaltlich eine extreme Breite abdecken und sich flexibel selbst in kleinste Lücken des Tagesablaufs schmiegen. Die kostenpflichtigen Dienste dagegen setzen auf Filme und Qualitätsserien und machen dem Fernsehen den Teil seines Programms kaputt, mit dem es am meisten Geld verdient: die Primetime. Weil beide Sorten von Internetdiensten das Fernsehen von unterschiedlichen Seiten angreifen, muss man auch separat besprechen, was sie dem Fernsehen jeweils voraus haben.

Im Fall der Qualitätsserien und -filme wird der Vorteil von Netflix und Co im Vergleich zum guten alten TV schnell deutlich, wenn wir an dessen erste Jahre zurückdenken und den dominierenden Platz, den die alten Röhrenfernseher in deutschen Wohnzimmern eingenommen haben: es geht um Fokus. Es ist ja kein Wunder, wenn wir von “anspruchsvollen” Serien sprechen, wenn es um “Mad Men” und Co geht. Dieser “Anspruch” aber wirkt in zwei Richtungen: wir als Zuschauer haben einen höheren Anspruch an “Mad Men” als an “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”. Aber umgekehrt hat “Mad Men” auch einen höheren Anspruch an uns – und nicht nur im intellektuellen Sinn: je anspruchsvoller ein Drama ist, desto mehr setzt es eine Bereitschaft beim Zuschauer voraus, sich auf eine spezifische Stimmung einzulassen. Das wiederum ist eine Bereitschaft, die wir nicht zu jeder Tageszeit und an jedem Ort haben. Wenn Leute also sagen, dass sie Serien lieber auf Netflix schauen als auf Pro7, dann geht es weniger darum, dass der eigentliche Prozess des Schauens praktischer ist, weil er unabhängig von Sendezeiten ist, sondern vor allem darum, dass es erst diese Flexibilität ist, die es ihnen überhaupt ermöglicht, sich auf einen anspruchsvolleren Stoff einzulassen. Das viel bemühte Argument von der zeitlichen Flexibilität ist also in Wirklichkeit eines der emotionalen Flexibilität: ich schaue etwas, wenn ich mich danach fühle.

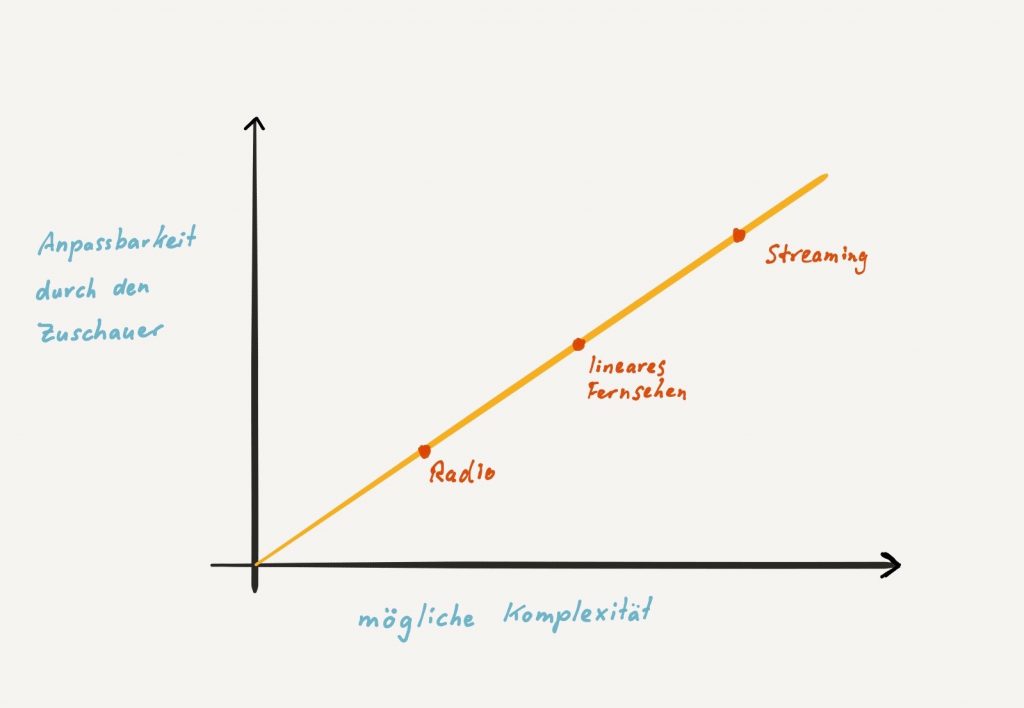

Je flexibler sich ein Medium an meine emotionale Situation anpassen kann, desto komplexer können seine Inhalte werden.

Dass der Vorteil der neuen Internetmedien gar nicht in erster Linie ihre zeitliche Flexibilität ist, zeigt sich vor allem, wenn wir zu den kostenlosen Streamingdiensten kommen. Wenn es Leuten wirklich darum ginge, die Sat.1-Sketchshow ihrer Wahl auf dem Klo, in der U-Bahn oder im Wartezimmer zu schauen, dann hätten sie seit bald zehn Jahren schon die Möglichkeit dazu – so verschlafen sind auch die deutschen Sender nicht. Dass viele trotzdem Y-Titty und Kollegen schauen, liegt nicht daran, dass diese lustiger oder besser sind. Es liegt daran, dass diese einen Markt bedienen, der vorher nicht bedient wurde: Comedy von der eigenen Generation, viel schneller produziert, als es selbst ein Privatsender je könnte, und das alles mit eingebauter Feedback-Schleife. Auch hier ist es letztendlich ein emotionaler Vorteil, den YouTube gegenüber einem Sender wie Pro7 hat: weil ich mir mein Programm selber zusammenstelle – unterstützt von einem klugen Algorithmus – entspricht es mir mehr, als es das von Pro7 je könnte.

Was bedeutet das alles aber jetzt für RTL, Pro7 oder Sat.1? Die Antwort auf die Frage, wohin man sich als Sender entwickeln muss, wenn man in Zukunft noch relevant sein will, lässt sich direkt ableiten aus der Erkenntnis dessen, was die neue Konkurrenz alles besser kann. Schon in der Natur ist es so, dass jede Stärke in einem Bereich fast immer eine Schwäche in einem anderen Bereich bedeutet: Usain Bolt ist der schnellste Mensch der Welt auf 100 Metern, hätte aber als Marathonläufer keine Aussichten auf eine Profikarriere – sein Körper ist hochoptimiert, aber nur auf eine Sache. Wenn Netflix also in Sachen anspruchsvoller Serien immer das bessere, weil flexiblere Angebot haben wird, dann kann Pro7 immer noch bei den Serien auftrumpfen, die an mich als Zuschauer weniger hohe Ansprüche stellen. Dass das noch nicht mal ein qualitatives Urteil sein muss, zeigt sich an den paar Serien, die auf Pro7 seit Jahren und sehr erfolgreich eine Heimat haben: “How I Met Your Mother” zum Beispiel und “Die Simpsons”. Beide gehören zu den besten Comedy-Serien der letzten 20 Jahre, haben aber trotzdem gemein, dass sie sowohl als Berieselungs-Fernsehen taugen als auch in kleineren Stücken konsumierbar sind: Es gibt einen Plot, aber es gibt auch regelmäßig Witze. Wenn ich den Anfang des Plots verpasse, habe ich – anders als etwa bei “Mad Men” – immer noch die Witze, die mir in den Rest der Folge helfen. Und auch im Vergleich zu YouTube muss ein Sender wie Pro7 nicht zwangsläufig den Kürzeren ziehen: YouTube ist zwar hochpersonalisiert, aber so viel Breite bedeutet zwangsläufig niedrigere Budgets. Eine Gruppe wie Y-Titty wird immer schneller produzieren können als Joko und Klaas, aber nur Joko und Klaas können aufwendige Shows mit großem Bühnenbild und teuren Außendrehs stemmen. Und es gibt noch einen dritten Punkt: den der Kuratierung. Sowohl Netflix und YouTube geben sich große Mühe, mir mit Algorithmen die Entscheidung zu erleichtern – trotzdem muss am Ende des Tages immer ich selber eine Auswahl treffen. Allen Vorteilen einer solchen Personalisierung zum Trotz – und das zeigt sich in beliebigen Märkten – wird es immer eine Zukunft für Firmen geben, die mir diese Auswahl abnehmen. Der Trick liegt hier, genau wie bei Radiosendern, in der noch konsequenteren Herausarbeitung einer Programmstimmung. Die fehlende visuelle Ebene hat Radiosender viel früher als Fernsehsender dazu gezwungen, bis in die Charaktere der Moderatoren hinein stimmige und wiedererkennbare Marken zu entwickeln. Ein Sender wie Pro7, der sich in seinen Trailern als Hollywood-Hochglanz-HD-Station verkauft und dessen Redakteure gleichzeitig in der Branche erzählen, die Devise sei “heiß und fettig”, hat hier unter Umständen noch Nachholbedarf.

Der Fernsehsender der Zukunft hat also drei Aufgaben: er hat eine klare Programmfarbe, die ihn als verlässlichen Begleiter für große Teile meines Tagesablaufs etabliert. Er hat ein Programm, in dem ich mich schon innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten zurecht finde. Und er macht mit größeren Budgets jene Shows möglich, die selbst erfolgreiche YouTuber nicht stemmen könnten und über die am nächsten Tag das halbe Büro redet: “Wetten, dass?”, “Germany’s Next Topmodel” oder das Dschungelcamp.

Den Traum vom deutschen “Breaking Bad” auf RTL oder von fünf Millionen Zuschauer, die begeistert für “This is Us” Pro7 einschalten, sollten wir alle aufgeben. All die stetig scheiternden Bemühungen, sie machen mehr kaputt als dass sie helfen. Es muss nicht noch mehr Vorurteile über den schlechten Geschmack deutscher Zuschauer geben, wenn es gleichzeitig so offensichtlich ist, dass nur das Medium das Falsche ist, nicht der Inhalt.

“Aber in den USA” kann man jetzt sagen, und das ist zumindest oberflächlich ein gutes Gegenargument. “This is Us”, das gerade auf Pro7 niemand schaut, ist dort im genau so linearen NBC nicht nur ein Kritikerliebling, sondern auch ein Quotenhit. Im Gegensatz zu Pro7 und praktisch allen deutschen Privatsendern aber hat NBC seit Jahrzehnten gepflegte Sendeplätze für Qualitätsserien. Und nur deswegen gibt es dort eine nach wie vor große Gruppe an Zuschauern, die auch all die Nachteile des linearen Fernsehens für den Konsum einer solchen Serie in Kauf nehmen, um sie dort kostenlos zu schauen. Der Blick auf jede Zuschauerstatistik aber macht deutlich, dass dieser Markt beständig kleiner wird. Es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht erfolgreich, weil sie gut sind, sondern weil sie seit 40 Jahren gut sind. Eine Sendung wie “Saturday Night Live” ist heute eine solider Bestandteil des späten Samstagabends auf NBC, aber in seiner Form so anachronistisch, dass es keine Chance hätte, seinen Rhythmus zu finden, wenn man es heute erfinden würde.

Dann gibt es noch Leute, die argumentieren, dass sich auch Pro7 und RTL zu Streaminganbietern wandeln müssen, weil das die Zukunft sei. Diese Idee ist insofern absurd, als dass keiner dieser letztlich nationalen Sender eine realistische Chance darauf hat, in einem globalen Markt gegen Firmen wie Netflix, Amazon oder Apple zu bestehen. Zumal, wenn man diesen bereits jetzt zehn Jahre hinterher hinkt. Vor allem aber sollten diese Sender einsehen, dass es ihnen in den Feldern, in denen Netflix und YouTube ihre Stärken ausspielen, schlichtweg an Kompetenz fehlt. Nur weil Y-Titty-Sketche, “Germany’s Next Topmodel” und “House of Cards” allesamt auf dem Grundprinzip aufbauen, dass Menschen sich vor Kameras bewegen, heißt das nicht, dass ihre Herstellung ähnliche Fertigkeiten benötigt. Es ist kein Zufall, dass viele von den stilistischen Entscheidungen, die junge YouTuber fällen, unter klassischen Fernsehgesichtspunkten als unprofessionell gelten. Neue Dinge entstehen in der Regel nur, wenn irgendjemand tatsächlich ganz von vorne anfängt.

Dem Fernsehen passiert das Gleiche, das vor Jahrzehnten schon dem Radio passiert ist: es wird zum Nebenbei-Medium. Die komplexeren Inhalte wandern dahin, wo sie den Zuschauer am effizientesten erreichen: zu den Streamingdiensten.

Es ist kein Wunder, dass all die anspruchsvollen Radioprogramme, die dem Fernsehen zum Opfer gefallen sind, in den letzten Jahren ein großes Revival feiern – und interessanterweise nicht auf den Frequenzen, auf denen sie einst gestorben sind, sondern dort, wo auch die Fernsehserie ihre wahre Bestimmung gefunden hat: im Internet. Podcasts profitieren von exakt den gleichen Phänomenen wie Netflix, YouTube und iTunes. Und das ist vielleicht der klügste Ausweg aus dieser so verfahrenen Debatte: Einzusehen, dass es gar nicht darum geht, wie schlau der Durchschnittszuschauer eines beliebigen Senders ist. Sondern darum, dass horizontale Serien in bestimmten Medien kein ausreichend großes Publikum mehr finden, sobald diese zu Begleit-Medien geworden sind. Das ist auch der Grund, aus dem öffentlich-rechtliche Sender aus den oben stehenden Argumenten komplett andere Schlüsse ziehen müssen als Privatsender. ARD und ZDF haben den durch die Rundfunkgebühren bedingten Vorteil, dass sie in ihrer idealen Ausgestaltung ohnehin eher Netflix entsprechen sollten als Pro7 oder RTL. Und natürlich darf man sich keine Illusionen machen: es wird immer mehr Menschen geben, die das Dschungelcamp schauen wollen, als “Mad Men”. Umgekehrt werden aber auch immer mehr Menschen dazu bereit sein, für eine aufwendige Serie Geld zu zahlen, als für eine Reality-Show. Und im Gegensatz zu RTL oder Pro7 hat das ZDF den Vorteil, dass es mit Netflix und YouTube nicht privatwirtschaftlich konkurrieren muss. Dem öffentlich-rechtlichen Sender der Zukunft – und die Jugendplattform FUNK ist da ein gutes Beispiel – ist es egal, wo seine Sendungen konsumiert werden. Er trägt einfach nur dafür Sorgen, dass seine Kunden – wir alle – das beste Programm für ihr Geld bekommen.

Eine gekürzte Version dieses Textes erschien am 29.7.2017 in der taz.

“Dann gibt es noch Leute, die argumentieren, dass sich auch Pro7 und RTL zu Streaminganbietern wandeln müssen, weil das die Zukunft sei. Diese Idee ist insofern absurd, als dass keiner dieser letztlich nationalen Sender eine realistische Chance darauf hat, in einem globalen Markt gegen Firmen wie Netflix, Amazon oder Apple zu bestehen. ”

–>Diese Behauptung hat mich überrascht, weil die Privatsender genau das doch schon versucht haben – es ihnen nur absurderweise vom Kartellamt verboten worden. Sie wollten 2011 eine gemeinsame Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und RTL lancieren, die für alle privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern offen sein sollte, damit die Zuschauer dort jeweils eine Woche lang alle Sendungen und Serien zeitversetzt, kostenlos und werbefinanziert sehen könnten. Es sollte so etwas wie ein ‚deutsches Hulu‘ werden. Aus heutiger Sicht ist dasselbe Kartellamt, das in Sachen Entflechtung der öffentlich-rechtlichen Sender und ihres hauseigenen, GEZ-finanzierten und damit quasi-staatlichen Produktionskonglomerats immer noch schläft, an dieser Stelle auf eine primitive Art übereifrig gewesen. Inzwischen dürfte das Fenster für so ein Geschäftsmodell allerdings, wie du schreibst, geschlossen sein.

Du hast insofern recht, als dass diese Entscheidung des Kartellamtes aus Zuschauer-Sicht absurd erscheint. “Kunden” aus marktwirtschaftlicher Sicht sind bei Privatsendern aber natürlich nicht die Zuschauer, sondern die Firmen, die Werbung schalten – in die Richtung zielte dann auch das Urteil. Man wollte kein Monopol im Bereich der TV-Werbung schaffen, denn die Plattform wäre werbefinanziert gewesen – und die Firmen hätten diese Werbeplätze gemeinsam verkauft.

In diesem Konzept liegt meiner Meinung nach auch der Grund, warum diese Plattform gescheitert wäre: Firmen wie Netflix oder Amazon produzieren “Streaming first” und sind so viel besser in der Lage, Ideen unabhängig von Programmschienen und Sendeplätzen zu entwickeln. Das, was die Privatsender hier versucht hätten, wäre bloße Zweitverwertung gewesen. Ungefähr so, als wäre SPIEGEL Online einfach nur eine PDF des gedruckten SPIEGEL.

Hier noch ein Link zur vom Kartellamt abgetriebenen Streamingplattform: http://www.n-tv.de/technik/Online-Plattform-wohl-vom-Tisch-article6921411.html

Ein paar Sachen, die mir einfielen:

“Warum gibt es eigentlich keine Radiozeitschriften?”

Deutschlandradio hat eine eigene Programmzeitschrift, hier findet sich interessanterweise natürlich auch das höherwertige Programm. Spricht aber dafür, nicht nur zwischen Medien, sondern auch zwischen der Finanzierung dieser Medien zu unterscheiden.

“Wenn ich als Programmmacher weiß, dass mein Publikum nicht etwa in der Küche oder Kneipe steht oder Auto fährt, sondern in den eigenen vier Wänden auf dem Sofa sitzt, dann weiß ich, dass mir diese räumlichen Umstände ein komplexeres Programm ermöglichen:”

Unter diese Prämisse müssten nur Arthouse-Filme im Kino laufen, dennoch wird wahrscheinlich der neue Transformers wieder Rekorde brechen. Hat es nicht auch mit einem Eventerlebnis zu tun, dass das Kino noch, das Fernsehen aber nicht mehr bieten kann (Pro7 versucht die Abendshow wieder zu beleben).

Ich würde sagen: Kino funktioniert natürlich anders als sowohl TV wie auch Streaming, aber gerade das Beispiel “Transformers” zeigt ja, dass hier bestimmte Vorteile genutzt werden, die anderen Medien bzw. Plattformen nicht oder noch nicht bieten können. Zum einen ist Kino immer ein geschützter Raum – das ermöglicht Komplexität und dementsprechend auch Arthause-Filme. Aber Kino ist auch ein “Premium”-Ort in dem Sinne, dass man von all den Leuten, die sich gerne unterhalten lassen, genau die abschöpft, denen das heutzutage 10 bis 20 Euro wert ist. Effekte wie bei “Transformers”, die sich immer am Rande des technisch gerade machbaren bewegen, lassen sich anders nicht finanzieren und werden deshalb auch nicht für TV oder Streamingdienste produziert.

Ich finde es immer lustig, wenn man auf die Erfolge in Amerika hinweist. “Breaking Bad” hatte in Amerika die ersten vier Staffeln ca. 2 Mio. Zuschauer und in der fünften 4 Mio. im Schnitt bis zur finalen mit tatsächlich 10 Mio. Zuschauern. Nachdem es medienmäßig gehypt wurde wie noch was. Ähnliches gilt für “Mad Men”, im Prinzip 2 bis 3 Mio. Zuschauer. Wenn man das auf die vierfache Menge Einwohner in US umsetzt (320 Mio. zu 80 Mio.), dann würden aus den 2 Mio. etwa 500.000 Zuschauer bei uns. Etwas nach dem, gelinde gesagt, auch hier kein Hahn krähen würde. Das ist auch der Grund warum es bei uns nicht in der Prime Time läuft. “Die Anstalt” im ZDF hat regelmäßig um 22:15 Uhr ca. 2,5 Mio. Zuschauer, also mehr als “Breaking Bad” in Amerika.

Gute Dinge finden auch heute ihren Weg zum Zuschauer und zwar auch, wenn man sich an Zeiten halten will und muss. Das Problem ist, dass man heute nichts mehr Zeit gibt. Alles muss sofort erfolgreich sein. Quartalszahlen. Dadurch wird viel gutes gerade auch in D nicht produziert.

Die amerikanischen Quoten von “Mad Men” oder “Breaking Bad” spielen insofern keine Rolle, als das AMC ein Pay-TV-Sender ist und insofern auch nicht von Zuschauerzahlen abhängig. Jetzt kann man sagen: dann darf ich solche Serien nicht in meinem Text erwähnen, weil das Erlösmodell ein anderes ist. Zum einen bleiben dann aber immer noch genug Serien aus den großen Networks übrig, mit denen die gleiche Argumentationskette funktioniert. Und zum anderen ist die Konsequenz die gleiche: die deutschen Privatsender sind strukturell so aufgestellt, dass sie mit anspruchsvollen Serien kein Geld verdienen können.

Es wäre halt schon schön an wirklich konkreten Beispiele zu diskutieren. Es gibt ja auch genug horizontale Serien, die in US gescheitert sind. “Terminator Sarah Connor Cronicles” startete mit sehr guten Quoten. “FlashForward” mit super Kritiken. Horizontale Serien sind also auch in US keine Selbstläufer. Und das Problem ist dann oft, dass einfach abgesetzt wird und der treue Zuschauer mit einer Geschichte ohne Ende im Regen steht.

Und bei Serien wie “Mad Men”, “Breaking Bad” oder auch “Game of Thrones” (anfangs 2 bis 4 Mio., Sason 4 – 6 so um die 7 Mio., zwar gut aber auch nicht überragend.) bin ich mir nicht sicher, ob der extreme Medienhype nicht doch auch durch bezahlte Promotion gesteuert wird. Es gibt viele gute Serien, die in ähnlichen Größenordnungen laufen und beim Publikum extrem beliebt sind und in den Medien, zumindest bei uns, praktisch nie auftauchen.

Man kann sicher noch konkreter über einzelne Beispiele diskutieren, aber mein Argument ist ja letztendlich gar nicht, dass horizontale Serien in den US-amerikanischen Networks immer funktionieren – sondern dass es historisch gesehen Gründe gibt, warum sie dort öfter funktionieren als in Deutschland.

Meine Vermutung ist, dass auch amerikanische Sender langfristig den Weg gehen müssen, den ich für die deutschen Sender skizziere.

Ich gehe mit dem Ganzen bisher nicht so ganz konform, deshalb hätte ich es gerne etwas vertieft. Bei Shows ist die gegenteilige Entwicklung zu sehen. Also prozedurale Shows wie “Wetten dass …?” sind auf dem absteigenden Ast, “Britain’s Got Talent”, “America’s Got Talent”, “X-Factor” etc., bei denen man die Entwicklung der Einzelpersonen verfolgen kann, sind weltweit auf dem Vormarsch. Zwar hat das auch etwas mit Fans zu tun, aber das gilt auch für Serien. Ich denke, die meisten horizontalen Serien erzählen zu langsam, ist eben auch schwierig 45 Min. x 24 Folgen = 18 Stunden Handlung stringent zu halten. 24, die Serie mag ich persönlich gar nicht, war bei uns auch ein respektabler Erfolg. Und “Castle” (trotz unmöglicher deutscher Syncro) die immer wieder sehr horizontal erzählt hat, obwohl die einzelnen Folgen eigentlich streng prozedural sind, war auch nicht unerfolgreich.

Das Problem ist, dass den horizontalen Serien meistens wichtige Elemente fehlen. Entweder stimmt die Crew Zusammensetzung nicht, damit bildet sich keine Fangemeinde zu den Stars, oft fehlt Humor vollkommen, und sehr oft fehlt es an der dringend notwendigen Sorgfalt. Da kippt man gerne mal Dinge über den Rand nur weil die Quote mal nicht stimmt und wird sich selbst untreu.

Insgesamt glaube ich, dass es viel schwieriger ist, eine erfolgreiche horizontale Serie zu entwickeln als eine prozedurale. Deswegen sind die Beispiele begrenzt und oft hängt es an ganz anderen Faktoren. Bei Castle beispielsweise stimmte so alles (Humor, Crew, PrimeTime 20:15 Uhr am Freitag, relativ zeitnah zur US-Ausstrahlung) und war dann auch ein respektabler Erfolg für einen Nebensender wie Kabel.1.