Im letzten Jahr durfte ich für drei Monate als Stipendiat der Villa Aurora nach Los Angeles. Für den Tagesspiegel BERLINER durfte ich danach aufschreiben, was ich dort über Serien gelernt habe und über die Leute, die sie herstellen.

Im letzten Jahr durfte ich für drei Monate als Stipendiat der Villa Aurora nach Los Angeles. Für den Tagesspiegel BERLINER durfte ich danach aufschreiben, was ich dort über Serien gelernt habe und über die Leute, die sie herstellen.

Ich habe für die taz aufgeschrieben, warum man die Öffentlich-Rechtlichen auch in Zukunft fiktionale Programme produzieren lassen sollte.

Wer danach noch weiterlesen will: Der Text ist Teil einer Reihe mit mehreren Diskussionsbeiträgen zu ARD und ZDF, die allesamt sehr lesenswert sind. Die anderen Texte sind unter dem letzten Absatz verlinkt.

Für die ÜBERMEDIEN habe ich mich mit öffentlich-rechtlichen Mediatheken beschäftigt, was sich sehr viel lustiger liest, als man denken würde.

Es ist alle paar Monate das Gleiche: Irgendein Privatsender kauft eine der gefeierten amerikanischen “Premiumserien” ein, setzt sie an beliebiger Stelle in das Programm, bewirbt sie mehr oder weniger anständig – und dann guckt sie keiner. Hin und wieder – na gut: alle paar Jahre mal – kommt es vor, dass ein Sender das Ganze mit einer eigenproduzierten Serie versucht, die dann auch keiner guckt. Und dann stellt sich einer der armen TV-Manager vor die Presse und erklärt entweder, dass der deutsche Markt halt einfach ganz anders funktioniere als der Rest der Welt, oder dass Sachen wie “Breaking Bad” kein Mainstream sind. Alles ziemlich trostlos.

Es gibt landauf und landab Dutzende Theorien, warum das so ist, alle beflissentlich vorgetragen und fleißig wiederholt in Feuilletons, Podiumsdiskussionen und irgendwo bei Twitter. Regelmäßig auch von mir selber. Den meisten gemein ist die Idee, dass es in all den Fernsehredaktionen an Mut mangelt, an Kompetenz auch, vor allem aber an Mut, Mut, Mut, Durchhaltevermögen, und an Mut. “Was will man auch erwarten, wenn man Serie XY nach fünf Folgen absetzt?”, heißt es dann, “Kein Wunder, wenn es so spät läuft, das muss 20:15 Uhr!”, oder “Wenn die Zweikanalton hätten, dann würde ich schauen, aber die Synchro ist halt scheiße.”

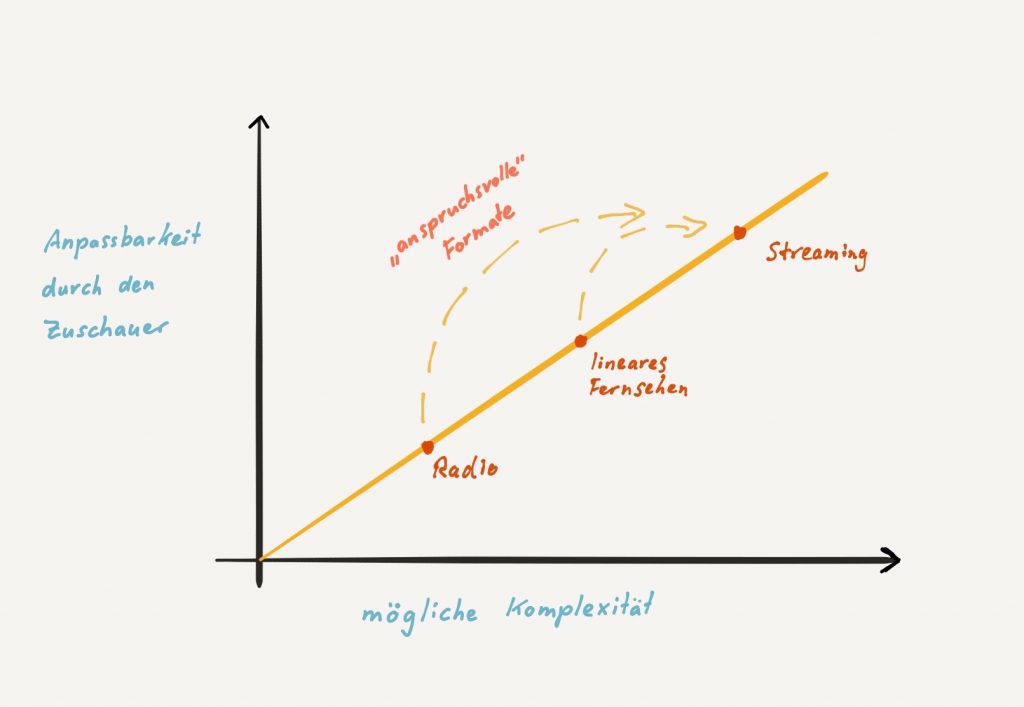

Es gibt genug Beispiele dafür, warum und an welcher Stelle es den Sendern tatsächlich an Mut fehlt, wo es an Kompetenz mangelt und wo an Durchhaltevermögen. Aber die Tatsache, dass kaum etwas so beständig schief geht wie das Platzieren anspruchsvoller Serien im linearen Fernsehen, spricht dafür, dass all diese Argumente in die falsche Richtung zeigen. Was wäre, wenn all diese Serien gar nicht an ihrer schlechten Programmierung scheitern? Was wäre, wenn diese Serien vor allem deshalb scheitern, weil die Zeit für horizontale Serien im linearen Fernsehen endgültig vorüber ist?

Um herauszukriegen, ob das so sein könnte, hilft es, mit einer einfachen Frage zu starten: Warum gibt es eigentlich keine Radiozeitschriften? Die Frage ist deshalb so interessant, weil Radio und Fernsehen von ihren erzählerischen Möglichkeiten extrem viel gemeinsam haben: beides sind lineare Medien, die fast in Echtzeit senden und keinen Rückkanal haben. Mit der großen Ausnahme, dass Fernsehen einen visuelle Ebene hat und Radio nicht, sind sich beide Medien so ähnlich, dass es historisch gesehen zu praktisch jeder Form, die im Radio ihren Ausdruck gefunden hat, eine fast identische Entsprechung im Fernsehen gibt. Trotzdem: stehen wir jetzt auf und gehen in den nächsten Supermarkt, dann finden wir mehrere Regalmeter Fernsehzeitschriften, aber praktisch keine einzige Radiozeitschrift.

Andere Frage: Wundert uns das? Dass es zwar Dutzende Fernsehzeitschriften gibt aber keine Radiozeitschrift, ist natürlich mit der Frage verbunden, welchen Nutzen so eine Radiozeitschrift heute überhaupt hätte. Mehr als alle andern Medien ist das Radio seit langem schon eines, dessen Nutzung für die meisten Menschen mit keinerlei Planungsaufwand verbunden ist und dementsprechend komplett spontan erfolgt. Man hört beim Autofahren Radio, beim Einkaufen, beim Sport. Der Konsum von Fernsehen dagegen ist allein schon deshalb weniger spontan und stärker ortsgebunden, weil die visuelle Ebene einen Bildschirm erfordert. Im Zeitalter des Smartphones ist das ein kleineres Problem als im 20. Jahrhundert, aber auch das beste iPhone hilft mir nicht beim Fernsehschauen, solange mein Auto mich noch nicht alleine zur Arbeit fährt.

Jetzt könnte man sagen: kein Wunder, dass ein Medium, für dessen physischen Konsum ich fast keine Vorbereitung treffen muss, auch sein Programm so gestaltet, dass ich zu jeder Zeit einschalten kann. Zwar haben auch die kommerziellsten Radiosender noch Sendungen mit durchaus klingenden Titeln und passenden Jingles, aber diese sind sich untereinander so ähnlich und in ihrem inhaltlichen Aufbau in so winzige Blöcke unterteilt, dass man im Vergleich zu Fernsehsendern kaum von einem Programm reden kann.

Das Interessante ist nun: das war nicht immer so. Schaut man zurück in die ersten Jahrzehnte des Radios, so findet man Sender, die das Gegenteil von dem sind, was wir heute kennen: inhaltlich viel breiter aufgestellt, mit einer Vielzahl von Sendungen, die ihren Namen wirklich verdient haben. Es gab Radiokrimis, Radiokonzerte, Talkshows mit beliebigem Schwerpunkt. Sogar fiktionale Serien. All das, was heute nur noch an den Rändern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks existiert, weil es mit privatem Geld nicht mehr finanzierbar ist.

Und genau in dieser “Goldenen Zeit” des Radios gab es sie auch: die Radiozeitschriften. Was aber hat das Radio in seiner damaligen Form vernichtet? Das ist kein Geheimnis: es war das Fernsehen. Wieso eigentlich?

In deutschen Feuilletons wird, wenn es um neue oder scheinbar sterbende Medien geht, oft das “Rieplsche Gesetz” zitiert. Wolfgang Riepl war Journalist und Medienwissenschaftler, bevor es dieses Fach überhaupt gab, und hat 1913 die These aufgestellt, dass neuen Medien ihre Vorgänger nie ersetzen, sondern diese nur dazu zwingen, sich der neuen Marktsituation anzupassen. Zu seinen Lebzeiten ging es hier vor allem um das Radio: damals – so lange ist das her – hatten die Zeitungen das Monopol auf Nachrichten. Das viel schnellere und damit auch aktuellere Radio, so dachte man damals, würde zwangsläufig für den baldigen Niedergang gedruckter Nachrichten sorgen. Stattdessen, so stellte sich bald heraus, mussten die Zeitungen nur ihren Schwerpunkt ändern: hin zu mehr Hintergrundinformationen und immer lokaleren Nachrichten – Dinge, die das Radio nicht anbieten konnte: eine Zeitung kann einfach vier Seiten mehr drucken und für jede Stadt einen Lokalteil herausbringen, ein Radiosender dagegen hat nur 24 Stunden Zeit und höchstens eine Hand voll Frequenzen für das ganze Sendegebiet. Ein halbes Jahrhundert später passiert dem Radio dann das Gleiche, als plötzlich das Fernsehen zum Massenmedium wird: all jene Formen, die mit den Mitteln des Fernsehen besser zum Ausdruck gebracht werden können, verlassen jetzt das Radio, dass sich wiederum auf seine eigentliche Stärke als Nebenbei-Medium besinnen muss.

Was interessant ist: der Vorteil, den das Fernsehen zum Beispiel bei fiktionalen Formen gegenüber dem Radio hatte, war nicht allein die zusätzliche visuelle Ebene, sondern vor allem auch der größere Planungsbedarf beim Zuschauer, den ein Fernseher erfordert. Wenn ich als Programmmacher weiß, dass mein Publikum nicht etwa in der Küche oder Kneipe steht oder Auto fährt, sondern in den eigenen vier Wänden auf dem Sofa sitzt, dann weiß ich, dass mir diese räumlichen Umstände ein komplexeres Programm ermöglichen: ein Radiohörer im Auto fährt ja nicht deshalb Auto, weil er Radio hören möchte – er hört Radio, weil er Auto fährt. So jemandem ein anspruchsvolles Drama vorzusetzen, dessen Anfang er verpasst, weil er zu der Zeit noch zuhause unter der Dusche steht, macht keinen Sinn. Ein Fernsehzuschauer dagegen, der sich nach dem Abendessen auf sein Sofa setzt, um sich am Ende des Tages unterhalten zu lassen, trifft eine bewusste Entscheidung, seinen Abend dem Fernseher zu widmen, und ist dementsprechend offener für fordernde Formate.

Dass auch dieses Bild vom ordentlich vorm Fernseher sitzenden Zuschauer schon reichlich angestaubt wirkt, ist kein Wunder. Auch das Fernsehen hat sich, zum einen aufgrund sinkender Gerätekosten, zum anderen aufgrund neuer konkurrierender Medien, immer stärker zum Nebenbei-Medium entwickelt. Wenn ich in jedem Zimmer einen Fernseher habe, mein Handy diverse Spiele installiert hat und nebenbei tausend Dinge bei WhatsApp passieren, bin ich als Zuschauer zwangsläufig weniger gewillt, dem Fernsehen die Menge Aufmerksamkeit zu schenken, die Serien wie “Mad Men” erfordern.

Und hier können wir endlich den Bogen zum Anfang schlagen. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass dem Fernsehen gerade das passiert, was vor ihm schon allen älteren Medien passiert ist, dann stellen sich drei Fragen: Wer sind die neuen Medien, die mir als Sender Dinge wegnehmen? Was haben diese Medien mir voraus? Und wer soll ich werden, wenn die neuen Medien damit erstmal fertig sind?

Die neuen Medien, das ist offensichtlich, sind Streamingdienste im Internet. Kostenlose, werbefinanzierte wie YouTube und Twitch auf der einen Seite. Kostenpflichtige und Abodienste wie Netflix, Amazon Prime Video und iTunes auf der anderen Seite. Die kostenlosen Dienste sind in der Regel auf kurze Videos spezialisiert, die inhaltlich eine extreme Breite abdecken und sich flexibel selbst in kleinste Lücken des Tagesablaufs schmiegen. Die kostenpflichtigen Dienste dagegen setzen auf Filme und Qualitätsserien und machen dem Fernsehen den Teil seines Programms kaputt, mit dem es am meisten Geld verdient: die Primetime. Weil beide Sorten von Internetdiensten das Fernsehen von unterschiedlichen Seiten angreifen, muss man auch separat besprechen, was sie dem Fernsehen jeweils voraus haben.

Im Fall der Qualitätsserien und -filme wird der Vorteil von Netflix und Co im Vergleich zum guten alten TV schnell deutlich, wenn wir an dessen erste Jahre zurückdenken und den dominierenden Platz, den die alten Röhrenfernseher in deutschen Wohnzimmern eingenommen haben: es geht um Fokus. Es ist ja kein Wunder, wenn wir von “anspruchsvollen” Serien sprechen, wenn es um “Mad Men” und Co geht. Dieser “Anspruch” aber wirkt in zwei Richtungen: wir als Zuschauer haben einen höheren Anspruch an “Mad Men” als an “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”. Aber umgekehrt hat “Mad Men” auch einen höheren Anspruch an uns – und nicht nur im intellektuellen Sinn: je anspruchsvoller ein Drama ist, desto mehr setzt es eine Bereitschaft beim Zuschauer voraus, sich auf eine spezifische Stimmung einzulassen. Das wiederum ist eine Bereitschaft, die wir nicht zu jeder Tageszeit und an jedem Ort haben. Wenn Leute also sagen, dass sie Serien lieber auf Netflix schauen als auf Pro7, dann geht es weniger darum, dass der eigentliche Prozess des Schauens praktischer ist, weil er unabhängig von Sendezeiten ist, sondern vor allem darum, dass es erst diese Flexibilität ist, die es ihnen überhaupt ermöglicht, sich auf einen anspruchsvolleren Stoff einzulassen. Das viel bemühte Argument von der zeitlichen Flexibilität ist also in Wirklichkeit eines der emotionalen Flexibilität: ich schaue etwas, wenn ich mich danach fühle.

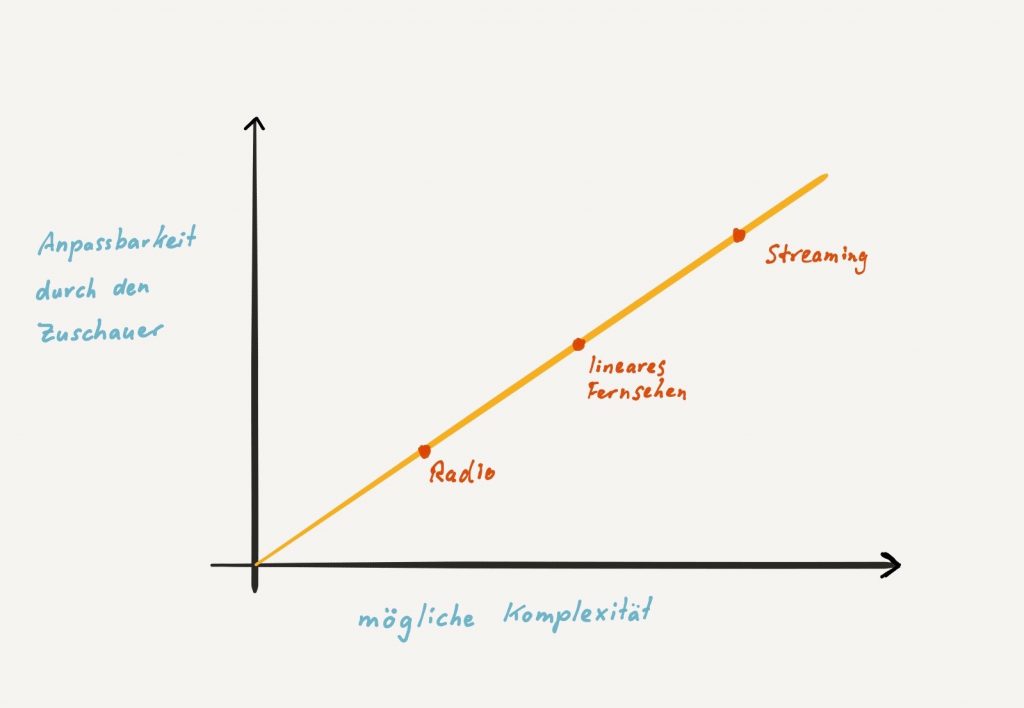

Je flexibler sich ein Medium an meine emotionale Situation anpassen kann, desto komplexer können seine Inhalte werden.

Dass der Vorteil der neuen Internetmedien gar nicht in erster Linie ihre zeitliche Flexibilität ist, zeigt sich vor allem, wenn wir zu den kostenlosen Streamingdiensten kommen. Wenn es Leuten wirklich darum ginge, die Sat.1-Sketchshow ihrer Wahl auf dem Klo, in der U-Bahn oder im Wartezimmer zu schauen, dann hätten sie seit bald zehn Jahren schon die Möglichkeit dazu – so verschlafen sind auch die deutschen Sender nicht. Dass viele trotzdem Y-Titty und Kollegen schauen, liegt nicht daran, dass diese lustiger oder besser sind. Es liegt daran, dass diese einen Markt bedienen, der vorher nicht bedient wurde: Comedy von der eigenen Generation, viel schneller produziert, als es selbst ein Privatsender je könnte, und das alles mit eingebauter Feedback-Schleife. Auch hier ist es letztendlich ein emotionaler Vorteil, den YouTube gegenüber einem Sender wie Pro7 hat: weil ich mir mein Programm selber zusammenstelle – unterstützt von einem klugen Algorithmus – entspricht es mir mehr, als es das von Pro7 je könnte.

Was bedeutet das alles aber jetzt für RTL, Pro7 oder Sat.1? Die Antwort auf die Frage, wohin man sich als Sender entwickeln muss, wenn man in Zukunft noch relevant sein will, lässt sich direkt ableiten aus der Erkenntnis dessen, was die neue Konkurrenz alles besser kann. Schon in der Natur ist es so, dass jede Stärke in einem Bereich fast immer eine Schwäche in einem anderen Bereich bedeutet: Usain Bolt ist der schnellste Mensch der Welt auf 100 Metern, hätte aber als Marathonläufer keine Aussichten auf eine Profikarriere – sein Körper ist hochoptimiert, aber nur auf eine Sache. Wenn Netflix also in Sachen anspruchsvoller Serien immer das bessere, weil flexiblere Angebot haben wird, dann kann Pro7 immer noch bei den Serien auftrumpfen, die an mich als Zuschauer weniger hohe Ansprüche stellen. Dass das noch nicht mal ein qualitatives Urteil sein muss, zeigt sich an den paar Serien, die auf Pro7 seit Jahren und sehr erfolgreich eine Heimat haben: “How I Met Your Mother” zum Beispiel und “Die Simpsons”. Beide gehören zu den besten Comedy-Serien der letzten 20 Jahre, haben aber trotzdem gemein, dass sie sowohl als Berieselungs-Fernsehen taugen als auch in kleineren Stücken konsumierbar sind: Es gibt einen Plot, aber es gibt auch regelmäßig Witze. Wenn ich den Anfang des Plots verpasse, habe ich – anders als etwa bei “Mad Men” – immer noch die Witze, die mir in den Rest der Folge helfen. Und auch im Vergleich zu YouTube muss ein Sender wie Pro7 nicht zwangsläufig den Kürzeren ziehen: YouTube ist zwar hochpersonalisiert, aber so viel Breite bedeutet zwangsläufig niedrigere Budgets. Eine Gruppe wie Y-Titty wird immer schneller produzieren können als Joko und Klaas, aber nur Joko und Klaas können aufwendige Shows mit großem Bühnenbild und teuren Außendrehs stemmen. Und es gibt noch einen dritten Punkt: den der Kuratierung. Sowohl Netflix und YouTube geben sich große Mühe, mir mit Algorithmen die Entscheidung zu erleichtern – trotzdem muss am Ende des Tages immer ich selber eine Auswahl treffen. Allen Vorteilen einer solchen Personalisierung zum Trotz – und das zeigt sich in beliebigen Märkten – wird es immer eine Zukunft für Firmen geben, die mir diese Auswahl abnehmen. Der Trick liegt hier, genau wie bei Radiosendern, in der noch konsequenteren Herausarbeitung einer Programmstimmung. Die fehlende visuelle Ebene hat Radiosender viel früher als Fernsehsender dazu gezwungen, bis in die Charaktere der Moderatoren hinein stimmige und wiedererkennbare Marken zu entwickeln. Ein Sender wie Pro7, der sich in seinen Trailern als Hollywood-Hochglanz-HD-Station verkauft und dessen Redakteure gleichzeitig in der Branche erzählen, die Devise sei “heiß und fettig”, hat hier unter Umständen noch Nachholbedarf.

Der Fernsehsender der Zukunft hat also drei Aufgaben: er hat eine klare Programmfarbe, die ihn als verlässlichen Begleiter für große Teile meines Tagesablaufs etabliert. Er hat ein Programm, in dem ich mich schon innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten zurecht finde. Und er macht mit größeren Budgets jene Shows möglich, die selbst erfolgreiche YouTuber nicht stemmen könnten und über die am nächsten Tag das halbe Büro redet: “Wetten, dass?”, “Germany’s Next Topmodel” oder das Dschungelcamp.

Den Traum vom deutschen “Breaking Bad” auf RTL oder von fünf Millionen Zuschauer, die begeistert für “This is Us” Pro7 einschalten, sollten wir alle aufgeben. All die stetig scheiternden Bemühungen, sie machen mehr kaputt als dass sie helfen. Es muss nicht noch mehr Vorurteile über den schlechten Geschmack deutscher Zuschauer geben, wenn es gleichzeitig so offensichtlich ist, dass nur das Medium das Falsche ist, nicht der Inhalt.

“Aber in den USA” kann man jetzt sagen, und das ist zumindest oberflächlich ein gutes Gegenargument. “This is Us”, das gerade auf Pro7 niemand schaut, ist dort im genau so linearen NBC nicht nur ein Kritikerliebling, sondern auch ein Quotenhit. Im Gegensatz zu Pro7 und praktisch allen deutschen Privatsendern aber hat NBC seit Jahrzehnten gepflegte Sendeplätze für Qualitätsserien. Und nur deswegen gibt es dort eine nach wie vor große Gruppe an Zuschauern, die auch all die Nachteile des linearen Fernsehens für den Konsum einer solchen Serie in Kauf nehmen, um sie dort kostenlos zu schauen. Der Blick auf jede Zuschauerstatistik aber macht deutlich, dass dieser Markt beständig kleiner wird. Es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht erfolgreich, weil sie gut sind, sondern weil sie seit 40 Jahren gut sind. Eine Sendung wie “Saturday Night Live” ist heute eine solider Bestandteil des späten Samstagabends auf NBC, aber in seiner Form so anachronistisch, dass es keine Chance hätte, seinen Rhythmus zu finden, wenn man es heute erfinden würde.

Dann gibt es noch Leute, die argumentieren, dass sich auch Pro7 und RTL zu Streaminganbietern wandeln müssen, weil das die Zukunft sei. Diese Idee ist insofern absurd, als dass keiner dieser letztlich nationalen Sender eine realistische Chance darauf hat, in einem globalen Markt gegen Firmen wie Netflix, Amazon oder Apple zu bestehen. Zumal, wenn man diesen bereits jetzt zehn Jahre hinterher hinkt. Vor allem aber sollten diese Sender einsehen, dass es ihnen in den Feldern, in denen Netflix und YouTube ihre Stärken ausspielen, schlichtweg an Kompetenz fehlt. Nur weil Y-Titty-Sketche, “Germany’s Next Topmodel” und “House of Cards” allesamt auf dem Grundprinzip aufbauen, dass Menschen sich vor Kameras bewegen, heißt das nicht, dass ihre Herstellung ähnliche Fertigkeiten benötigt. Es ist kein Zufall, dass viele von den stilistischen Entscheidungen, die junge YouTuber fällen, unter klassischen Fernsehgesichtspunkten als unprofessionell gelten. Neue Dinge entstehen in der Regel nur, wenn irgendjemand tatsächlich ganz von vorne anfängt.

Dem Fernsehen passiert das Gleiche, das vor Jahrzehnten schon dem Radio passiert ist: es wird zum Nebenbei-Medium. Die komplexeren Inhalte wandern dahin, wo sie den Zuschauer am effizientesten erreichen: zu den Streamingdiensten.

Es ist kein Wunder, dass all die anspruchsvollen Radioprogramme, die dem Fernsehen zum Opfer gefallen sind, in den letzten Jahren ein großes Revival feiern – und interessanterweise nicht auf den Frequenzen, auf denen sie einst gestorben sind, sondern dort, wo auch die Fernsehserie ihre wahre Bestimmung gefunden hat: im Internet. Podcasts profitieren von exakt den gleichen Phänomenen wie Netflix, YouTube und iTunes. Und das ist vielleicht der klügste Ausweg aus dieser so verfahrenen Debatte: Einzusehen, dass es gar nicht darum geht, wie schlau der Durchschnittszuschauer eines beliebigen Senders ist. Sondern darum, dass horizontale Serien in bestimmten Medien kein ausreichend großes Publikum mehr finden, sobald diese zu Begleit-Medien geworden sind. Das ist auch der Grund, aus dem öffentlich-rechtliche Sender aus den oben stehenden Argumenten komplett andere Schlüsse ziehen müssen als Privatsender. ARD und ZDF haben den durch die Rundfunkgebühren bedingten Vorteil, dass sie in ihrer idealen Ausgestaltung ohnehin eher Netflix entsprechen sollten als Pro7 oder RTL. Und natürlich darf man sich keine Illusionen machen: es wird immer mehr Menschen geben, die das Dschungelcamp schauen wollen, als “Mad Men”. Umgekehrt werden aber auch immer mehr Menschen dazu bereit sein, für eine aufwendige Serie Geld zu zahlen, als für eine Reality-Show. Und im Gegensatz zu RTL oder Pro7 hat das ZDF den Vorteil, dass es mit Netflix und YouTube nicht privatwirtschaftlich konkurrieren muss. Dem öffentlich-rechtlichen Sender der Zukunft – und die Jugendplattform FUNK ist da ein gutes Beispiel – ist es egal, wo seine Sendungen konsumiert werden. Er trägt einfach nur dafür Sorgen, dass seine Kunden – wir alle – das beste Programm für ihr Geld bekommen.

Eine gekürzte Version dieses Textes erschien am 29.7.2017 in der taz.

Ich war in Vera Dvoras Podcast “Stromaufwärts” zu Gast und habe ihr von Eichwald erzählt, extrem unvorsichtig über zdf.neo gesprochen und außerdem über Musicals. Musicals! Wehe, sie hat das rausgeschnitten.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/305750071″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Goethe ist schuld. Wenn in Deutschland ein großer Kreativer die Bühne verlässt, so wie zuletzt und freiwillig Stefan Raab, dann wird jedes Mal feierlich zurück geblickt auf große Erfolge, gelegentliche Misserfolge und hin und wieder auch auf Persönliches. Aber fast nie wird gefragt, ob die Karriere, die hier gerade zu Ende geht, vielleicht nicht nur übermäßigem Talent entsprungen ist, sondern vielleicht auch einem bestimmten Milieu. Oder auch: einer bestimmten Schule.

Es ist jene Zeit des jungen Goethe und des jungen Schiller zum Ende des 18. Jahrhunderts, die heute nicht nur als „Sturm und Drang“ bezeichnet wird, sondern auch als „Geniezeit“. Goethe und seine Zeitgenossen widersetzen sich der damals geltenden Auffassung, dass gute Literatur einer sogenannten „Regelpoetik“ folgt – einer schon damals reichlich angestaubten Vorstellung guten Schreibens, bei der vieles vor allem deshalb so gemacht wurde, weil es schon bei Aristoteles so gemacht wurde. An die Stelle des vor allem fleißigen Jungautoren, der erst mal jahrelang die großen Vorbilder studiert, bevor er behutsam deren Schablonen übernimmt, tritt spätestens mit Goethe das „Originalgenie“: Jene Sorte Künstler, die ihre Werke nicht aus einer reichen kulturellen Tradition heraus entwickelt, sondern diese unabhängig von allem, was vorher war, einfach so aus der Luft heraus fischt.

Schon mit wenig Abstand betrachtet ist das natürlich Quatsch: Wenn kulturelle Tradition keine Rolle spielt, warum tauchen diese Genies dann alle zur gleichen Zeit auf? Allein der Vorsatz, es eben nicht so zu machen wie die Vorgänger, ist ja nicht nur Bruch, sondern gerade auch Kontinuität – das Neue ergibt sich aus dem Alten.

Doch was sich in der Literatur- und Kunstwissenschaft längst überholt hat, ist in der öffentlichen Wahrnehmung haften geblieben: Der Künstler als originärer Schöpfer, der seinen Stil und sein Arbeiten nicht in einem endlosen Bezugssystem bestehender Werke – man kann auch sagen: einer Schule – entwickelt, sondern sich von der Natur und dem Leben „inspirieren“ lässt, nichts auf Regeln hält und keine Freundin hat, sondern Musen.

Ein solch verklärtes Bild auf den Künstler als großen Zufall, als singuläre Erscheinung, ist für beide Seiten reizvoll: das Publikum bekommt die bessere Geschichte, der Künstler den größeren Lichtkegel. Eine solch falsche Wahrnehmung, wie Kultur sich entwickelt, ist aber genau dann schädlich, wenn es um die Frage geht, wie man Kultur fördern kann – und ob überhaupt. Dass das geht, dafür ist Stefan Raab das beste Beispiel.

Stefan Raabs Karriere ist eng mit einem Fernsehsender verknüpft, der heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist, der aber das deutsche Fernsehen mehr geprägt hat als fast alle anderen: VIVA. Ende 1993 gestartet, fallen die ersten Jahre von VIVA in eine Phase, die nicht nur die Gründerzeit der New Economy ist, sondern auch des Musikfernsehens und der deutschen Comedy. Und wie so oft, wenn Kultur sich verändert, definiert sich das Neue über den Unterschied zum Alten: zu MTV, das nur auf Englisch sendet und aus London; und zu sämtlichen anderen Kulturprogrammen der damaligen Zeit, alle produziert von öffentlich-rechtlichen Redakteuren nicht mit Unterhaltungs-, sondern mit Bildungsauftrag. Gleich das erste Video, das VIVA ausstrahlt, funktioniert nicht zufällig auch als Leitbild für den neuen Sender: „Zu geil für diese Welt“ von den Fantastischen Vier ist nicht nur einer von jenen deutschen Hits, die auf MTV nicht gespielt werden, sondern bringt auch auf den Punkt, was VIVA im Vergleich zum restlichen deutschen Fernsehen sein möchte.

Der wesentliche Grund für den Erfolg von VIVA ist aber nicht der Vorsatz, anders zu sein als das Bestehende, sondern die Mittel, mit denen dieses „anders sein“ umgesetzt wird. „Du bist der Hauptdarsteller, Regisseur, der Kameramann / und du bist ganz nah bei dir und du machst was dir gefällt“ heißt es in der letzten Strophe von „Zu geil für diese Welt“ – an dieser Stelle ist die Parallele wohl eher zufällig, aber dennoch wird hier die Strategie beschrieben, mit der es dem praktisch kleinstmöglichen Fernsehsender gelingt, zur erfolgreichsten Schule für deutsche Fernsehunterhaltung zu werden: Von Anfang an liegt die Professionalität von VIVA in der Unprofessionalität der Beteiligten. VIVA ist Laienfernsehen – im besten Sinne. Statt erfahrene Fernsehmacher aus etablierten Sendern einzukaufen, versammelt VIVA eine Schar junger Leute, die Talent haben und vor allem Bock. Du willst Moderator sein? Dann bist du jetzt eben Moderator. Das dies zu einem Teil auch einfach aus Geldmangel geschieht, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke dieses Modells: ein besser ausgestatteter Sender wäre abhängiger gewesen von seinen Investoren – und hätte viel weniger riskieren können.

Einen Verlag kann man auch mit geringen Mitteln auf hohem Niveau betreiben, indem man weniger Bücher macht. Ein Fernsehsender dagegen ist schon per Definition immer „auf Sendung“ und kann nicht einfach auf Schwarzbild schalten, wenn kein Programm mehr da ist. Für einen Sender wie VIVA ergeben sich daraus riesige Freiflächen zwischen den Musikvideos, die es mit jungen Talenten füllt. Es ist eine von diesen Freiflächen, von denen Stefan Raab aus das erste Mal in eine Fernsehkamera redet. Man muss sich das bewusst machen: Wie viele Leute bekommen heute noch – nur aufgrund eines Castings und ohne vorherige Berufserfahrung als Moderator oder Moderatorin – gleich eine komplette Fernsehsendung? Man könnte viel darüber spekulieren, ob Raab auch ohne VIVA erfolgreich gewesen wäre und in welchem Umfang – von seinem musikalischen Talent allein konnte er schon vor VIVA leben. Aber eine ähnliche Karriere mit großen Erfolgen in so unterschiedlichen Bereichen ist kaum vorstellbar ohne seine Zeit beim Musikfernsehen. Raabs großer Durchbruch in den Mainstream kam 1999 mit „TV Total“ auf ProSieben, nach fünf Jahren des Ausprobierens, Experimentierens und letztendlich: Übens auf VIVA. Ausgeschlossen, dass der viel größere Sender ProSieben die gleiche Sendung mit jenem unerprobten Talent gemacht hätte, das Raab nur ein paar Jahre vorher war.

Und Raab ist nicht der einzige deutsche Entertainer, dessen Karriere bei VIVA ihren Ausgangspunkt nahm. Neben ihm gibt es, um nur die Bekanntesten zu nennen: Heike Makatsch, Sarah Kuttner, Oliver Pocher, Charlotte Roche, Klaas Heufer-Umlauf, Markus Kavka, Jessica Schwarz, Daniel Hartwich, Tobias Schlegl, Niels Ruf und Matthias Opdenhövel. Auch Christian Ulmen, Nora Tschirner und Joko Winterscheidt sind indirekt Produkte von VIVA, wenn man bedenkt, dass erst dessen Erfolg MTV dazu zwang, eine deutsche Dependence zu eröffnen. Ihnen allen hat das Musikfernsehen eine Chance gegeben, die sie anderswo nicht bekommen hätten. Sie alle hatten Freiräume, um sich zu entwickeln, die es im deutschen Fernsehen in der Regel nicht gibt. Sie alle sind Produkte einer bestimmten Schule der deutschen Unterhaltung: der VIVA-Schule.

Die meisten Menschen außerhalb von Kultur oder Wissenschaft definieren Schule über den Lehrer – über eine Person, die vorne steht und erlärt, wie etwas funktioniert. Aber die viel wesentlichere Eigenschaft von Schule ist die, dass viele zusammenkommen, die nicht wissen, wie etwas funktioniert – um – um es gemeinsam rauszukriegen. Und die dann gemeinsam einer bestimmten Idee folgen. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Schule ist, dass alle jung sind – jung im Sinne von „noch nicht fertig“. Schule ist per Definition immer nur Durchgangsort: hier wird man größer – aber groß sein kann man nur woanders.

Es ist so wichtig, sich die Bedeutung von VIVA für die Entwicklung des deutschen Fernsehens und vor allem auch der deutschen Comedy bewusst zu machen, weil es in Deutschland, im Gegensatz zum Beispiel zu Großbritannien oder den USA, an solchen Schulen fehlt. Es gibt sie weder bei anderen Sendern noch außerhalb, etwa an Theatern oder Universitäten. Das ist vor allem deshalb so unverständlich, weil allein das Beispiel VIVA zeigt, dass hier nicht nur kulturell, sondern vor allem auch ökonomisch etwas zu holen ist. Ganz banal im Sinne der Standortförderung für Bund und Länder – vor allem aber auch als Talentpool für große Sendergruppen oder die Öffentlich-Rechtlichen. VIVA ist ein Sender, der selbst zu Hochzeiten der Musikindustrie selten mehr als 50 Millionen Euro Umsatz gemacht hat – im Vergleich zu Schwergewichten wie RTL, der ARD oder ProSieben ist das verschwindend gering. Frei empfangbares Musikfernsehen allein mag sich heute nicht mehr rechnen – aber ein Blick zurück auf die Liste ehemaliger VIVA-Talente zeigt, dass die wahre Wertschöpfung ganz woanders statt findet.

Zur Verteidigung deutscher Fernsehsender muss man sagen: auch in den großen Fernsehnationen Großbritannien und USA werden solche Schulen selten von großen Konzernen organisiert, sondern überraschend oft von kleinen Theatern oder – noch interessanter – Universitäten. So wie in Deutschland die coolen Jungs und Mädchen Bands gründen oder an Poetry-Slams teilnehmen, tritt man in den USA oder Großbritannien mit Impro-Comedy oder Standup auf. Dass die Teilnahme an AGs, den sogenannten „Extracurriculars“, dort wesentlicher Bestandteil eines guten Lebenslaufs ist, befördert solche Aktivitäten. Wie gut solche studentisch organisierten Schauspiel- und Comedy-AGs funktionieren, kann man erkennen, wenn man schaut, wer aus dem vielleicht erfolgreichsten dieser Clubs hervorgegangen ist – dem „Footlights Dramatic Club“ in Cambridge, England. Unter anderem waren hier während ihrer Studienzeit Mitglied: Douglas Adams, Richard Ayoade, Graham Chapman, John Cleese, David Frost, Stephen Fry, Eric Idle, Hugh Laurie, David Mitchell, John Oliver, Emma Thompson, Robert Webb. Um es kurz zu machen: Wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Euro Comedy-Umsatz, ausgehend von einer studentisch geführten Theatergruppe. Zufall? Das Pendant zu „Footlights“ an der anderen großen britischen Vorzeige-Universität ist die „Oxford Revue“. Hier waren Mitglied: Michael Palin, Terry Jones, Rowan Atkinson, Dudley Moore, Geoffrey Perkins, Armando Iannucci, Richard Curtis, Stewart Lee – und Dutzende andere, die „nur“ im eigenen Land Karriere gemacht haben.

In den USA ist es die Studentenzeitung „Harvard Lampoon“, zu deren ehemaligen Autoren nicht nur der Late Night Host Conan O’Brien zählt, sondern auch Autoren von fast jeder amerikanischen Comedy-Sendung – unter anderem „Die Simpsons“, „Seinfeld“ und „Saturday Night Live“. In den USA gibt es darüber hinaus mehrere privat geführte, kleinere Theater und Impro-Comedy-Schulen – allen voran „The Groundlings“ in Los Angeles sowie „The Second City“ und „ImprovOlympic“ in Chicago, die gemeinsam unter anderem hervorgebracht haben: Jack Black, Will Ferrell, Will Forte, Lisa Kudrow, Melissa McCarthy, Chris Parnell, Jim Rash, Maya Rudolph, und Kristen Wiig, Stephen Colbert, Jon Favreau, Tina Fey, Bill Hader, Adam McKay, Mike Myers, Bob Odenkirk, Amy Poehler, Andy Richter, Jason Sudeikis und Vince Vaughn.

Auch in Deutschland gibt es solche Theater, zum Beispiel die „Springmaus“, das „Kom(m)ödchen“ oder den „Quatsch Comedy Club“, die alle einen beachtenswerten Beitrag leisten, aber in der Regel viel später ansetzen – mit Leuten, die sich schon anderswo ausprobiert haben – und auch nicht oder nur in viel geringerem Umfang ausbilden. Wenn man die Ursachen dafür sucht, dass die deutsche Comedy zwar finanziell sehr erfolgreich ist, aber inhaltlich keine große Bandbreite aufweist und sich auch kaum selbst erneuert, dann ist dieser Mangel an „Comedy-Schulen“ die Hauptursache dafür: Wenn es zu wenig Orte gibt, an denen sich junge Talente ausprobieren können – die ihnen eine Bühne bieten – dann gibt es dauerhaft nicht genug junge Talente, um diese Bühnen überhaupt aufzumachen.

Kulturförderung im Sinne von Kulturausbildung hat in Deutschland seit jeher – zumindest jedenfalls seit Goethe – das Problem, dass viele Leute in Frage stellen, ob man „Kunst“ überhaupt lernen kann. Aber dahinter steckt ein falsches Verständnis von Ausbildung. Studienplätze für Medizin werden ja auch nicht wahllos vergeben, sondern nur an diejenigen, die ein Interesse am Fach haben – und Talent dafür. Kultur, das ist von Außen manchmal nicht offensichtlich, funktioniert exakt genauso. Und auch der Glaube daran, dass große Stars sich zu jeder anderen Zeit und unter anderen Umständen genau so durchgesetzt hätten, geht an der Realität weit vorbei: Es gibt genug Beispiele aus anderen Branchen dafür, dass nicht nur die Inhalte einen Einfluss darauf haben, wie viele Talente ein bestimmtes Ausbildungssystem zu Tage bringt, sondern schon dessen bloße Struktur. Der amerikanische Autor Malcolm Gladwell beschäftigt sich in seinem Buch „Überflieger“ mit der Frage, warum Eishockey-Profis in den USA zu mehr als zwei Dritteln in der zweiten Jahreshälfte Geburtstag haben: Weil die Altersklassen, die Kinder und Jugendliche in die verschiedenen Nachwuchsligen einteilen, immer von 1. August bis 31. Juli reichen – und selbst ein paar Monate Altersunterschied in jungen Jahren einen großen Effekt haben können. Man denkt, der eine Spieler sei besser, dabei ist er in Wirklichkeit nur sechs Monate weiter entwickelt. Im deutschen Fußball, der seine Jugendklassen nur nach Geburtsjahr sortiert, ist es nicht zufällig genau anders herum: Von allen Spielern, die in diesem Augenblick zum erweiterten Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gezählt werden, wurden 33 im ersten Halbjahr geboren, aber nur 18 im zweiten.

Was bedeutet das alles jetzt für die deutsche Unterhaltungsbranche? Ein Anfang wäre gemacht, wenn es in großen Sendergruppen ein stärkeres Bewusstsein dafür gäbe, dass man auf Menschen wie Stefan Raab nicht warten darf, sondern dass man ihr Auftauchen aktiv beeinflussen kann. Man kann das ZDF dafür loben, dass es schon kurz nach seiner Gründung mit dem „Kleinen Fernsehspiel“ genau so eine Freifläche für Filmemacher geschaffen hat, die es inzwischen für Serien und Unterhaltungsformate erweitert hat. Man kann ZDFneo dafür kritisieren, dass es in den sechs Jahren seines Bestehens kein einziges eigenes und neues Gesicht hervorgebracht hat – oder es dafür loben, dass es der einzige Sender ist, der Jan Böhmermann das machen lässt, was er will und am besten kann. Man muss deutsche Produzenten oder Redakteure dazu auffordern, sich nicht nur mit den Leuten zu beschäftigen, die schon auf dem Markt sind – sondern viel mehr auch mit denen, die es gerne wären, aber über die jetzigen Strukturen keinen Zugang finden. Ich selbst war jahrelang als Autor für Comedy-Shows gut im Geschäft, wollte aber eigentlich lieber an Serien arbeiten. Gefördert wurde ich erst, nachdem ich von der „heute show“ zurück an die Filmhochschule gewechselt bin – weil das für viele der einzige Kanal für Nachwuchs ist, den sie im Blick haben. Ich kenne diverse Autoren, die mit großem Können literarisch schreiben, sich aber liebend gerne auch mit Serien beschäftigen würden. In Deutschland ist das nicht vorgesehen.

Man kann argumentieren, dass all diese Überlegungen sich längst selbst überholt haben, weil es inzwischen mit YouTube und den sozialen Netzwerken ganz neue Möglichkeiten für junge Künstler gibt, sich auszuprobieren und sich einem Publikum zu präsentieren – und in gewisser Hinsicht ist das richtig. Aber selbst ein Dienst wie YouTube bildet in Sachen junger deutscher Comedy im Moment nur einen Ausschnitt von dem ab, was inhaltlich prinzipiell möglich wäre – die Nutzerstruktur wirkt hier wie ein sich selbst verstärkender Filter. Und letztendlich ist es sogar völlig egal, ob das Internet die jetzige Situation ohne unser Zutun besser macht. Es ist unsere Kultur: und alles, was wir zusätzlich tun können, um sie zu verbessern, sollten wir tun.

Der Text wurde im Januar 2016 zuerst auf der Webseite der Goldenen Kamera veröffentlicht.

![]()

Die großartige Ulrike Klode, die bei DWDL unter anderem schon eine wöchentliche und sehr empfehlenswerte Serien-Kolumne schreibt, hat dort jetzt auch einen Podcast auf die Beine gestellt. In jeder Folge der “Seriendialoge” spricht sie mit einem Fernsehmacher über eine Serie, die ihn sehr geprägt hat. Kurz vor Weihnachten war ich zu Gast – und habe von “Liebling Kreuzberg” geschwärmt.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/237079148″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Der Deutsche Comedypreis ist ein trauriger Preis. Ich habe lange überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, einen Text über ihn zu schreiben, weil es den meisten Kollegen schon lange so geht wie mir. Alle wissen: Der Comedypreis ist eigentlich gar kein Preis. Der Comedypreis ist eine Fernsehsendung. Die deutsche Humorbranche macht mit dem Comedypreis genau das, was die Landwirtschaftsindustrie mit ihren goldenen und silbernen Preissiegeln auf Wurst und Brot macht: Einen Preis erfinden, den man anschließend an sich selbst verleiht. Der Comedypreis ist eine Werbesendung von einer Branche für sich selbst. Dieser Mechanismus offenbart sich schon in der eigenen Pressemitteilung:

Eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz von Comedian Dieter Nuhr entscheidet am Tag der Verleihung über die Preisträger in den verschiedenen Kategorien. Die Jury besteht aus Geschäftsführer Köln Comedy GmbH Ralf Günther, Executive Producer Josef Ballerstaller, DWDL Chefreporter Torsten Zarges, Regisseur Jan Markus Linhof, Creative Director Warner Bros. International Television Production Bernd von Fehrn und Christiane Ruff, Geschäftsführerin ITV Germany.1

Wenn das eine unabhängige Jury ist, wie sähe dann eine abhängige aus? Es geht gar nicht um die Personen an sich – es wäre absurd, irgendjemandem in dieser Jury seine Kompetenz abzusprechen. Der Punkt ist der, dass mit Ausnahme von Torsten Zarges niemand in dieser Jury ein unabhängiger Beobachter der deutschen Comedy-Szene ist: Ralf Günther ist nicht nur Geschäftsführer der Köln Comedy GmbH, sondern auch Gesellschafter und Mitgründer der Produktionsfirma Brainpool – die wiederum einziger Gesellschafter der Köln Comedy GmbH ist, die zusammen mit RTL und Brainpool Ausrichter des Comedypreises ist. Josef Ballerstaller ist nicht einfach freier Executive Producer, sondern seit den 90ern für Sat.1 tätig und selbst 17-facher Preisträger. Auch alle anderen Jurymitglieder sind Marktteilnehmer und als solche das komplette Gegenteil von unabhängig.2

Das ist kein Skandal – denn die meisten in der Branche wissen das alles. Der Comedypreis ist auch nicht der erste deutsche Preis, der nach diesem Muster funktioniert – Bambi und Goldene Kamera sind naheliegende Vorbilder. Wie gut die Tarnung der Werbemaschine als „renommierte Preisverleihung“ (Selbstbeschreibung im Pressetext) aber doch funktioniert, zeigt sich, wenn selbst sonst gut informierte Medien wie DWDL, MEEDIA und STERN die Nachricht, dass Stefan Raab diese Jahr mit dem „Ehrenpreis“ des Comedypreises ausgezeichnet wird, als normale Meldung präsentieren. Aber wie wird der Ehrenpreis eigentlich ausgesucht?

Der “Ehrenpreis”, der Preis für den “Erfolgreichsten Live-Act”, der Preis für die “Erfolgreichste Kino-Komödie” und der Preis “Newcomer” sind vom Veranstalter, der Köln Comedy Festival GmbH, gesetzte Preise und werden ohne vorherige Nominierung vergeben.

Man muss sich das mal bewusst machen: Die Köln Comedy Festival GmbH – eine 100-prozentige Tochterfirma von Brainpool, das jede Sendung, an der Stefan Raab seit 1999 beteiligt war, produziert hat, und an der er selbst mit 12,5 Prozent beteiligt ist – verleiht dem eigenen Gesellschafter den Ehrenpreis. Und Medien berichten darüber, als sei das eine Nachricht, und nicht etwa Werbung.

Es geht überhaupt nicht darum, dass die Leute, die einen Comedypreis gewinnen, diesen nicht verdient hätten. Es gibt in diesem Jahr niemand anderen als Stefan Raab, der für den Ehrenpreis eines wie auch immer gearteten Deutschen Comedypreises auch nur in Frage gekommen wäre, und es spricht eher gegen den Preis, dass Stefan Raab in den 14 Jahren zuvor nur ein Mal gewonnen hat und überhaupt nur zwei Mal nominiert war.3

Es geht schlicht und ergreifend darum, dass der Deutsche Comedypreis viel weniger wert ist, als er wert sein sollte oder könnte. Das ist schade. Denn der deutschen Comedy-Branche mangelt es nicht an Erfolg – wohl aber an Vielseitigkeit. Während in anderen Ländern Humor ein breites Spektrum abdeckt, gibt es in Deutschland zwar sehr viel Lustiges, aber wenig Unterschiedliches. Man kann sich die Situation bewusst machen, wenn man sich fragt, in welchen Sendungen man sich jemanden wie Louis C.K. vorstellen könnte, wenn er ein Deutscher wäre.

Diese mangelnde Vielseitigkeit ist kein Problem des Comedypreises, aber ein Problem, das der Comedypreis lösen könnte. Ein guter Preis ist nicht nur ein Echo dessen, was ohnehin schon alle kennen, sondern lenkt Aufmerksamkeit auch auf neue Dinge. Selbst beim Oscar, der einer Vielzahl von Interessengruppen ausgeliefert ist, gewinnen regelmäßig Filme oder Künstler, deren kommerzieller Erfolg erst eine Konsequenz ihrer Auszeichnung ist, nicht die Voraussetzung. Und wem der Vergleich zu grotesk ist, der muss nur zum vergleichsweise kleinen Grimmepreis schauen, wo Jahr für Jahr eine viel originellere Auswahl getroffen wird – zugegeben, nach anderen Kriterien. Aber vor allem nach neutraleren. Eine solche Verbreiterung des eigenen Angebots wäre wahrscheinlich sogar kommerziell im Sinne der Branche – es ist kein Wunder, dass das Wort „Comedy“ in vielen Gesellschaftsschichten eher als Schimpfwort benutzt wird denn als Genrebezeichnung.

So eine Neuaufstellung wäre aber wieder eines von jenen Projekten, deren Früchte man erst Jahre später erntet. Langfristiges Planen – da ist die deutsche TV-Industrie genau wie die deutsche Autoindustrie – gehört einfach nicht zum Repertoire. Und so ist der Comedypreis kein unabhängiger Preis mit nachvollziehbaren Vergabekriterien, sondern:

Und das sind nur die offensichtlichsten Probleme mit den Rubriken, von denen es nicht nur viel zu viele gibt, sondern die auch extrem willkürlich sind: „Bester Komiker“ und „Beste Komikerin“ waren zu Beginn Sammelrubriken für jeden oder jede, die in einem der großen Fernsehsender irgendwie lustig ist, haben sich aber im Laufe der Jahre zu einer Rubrik verwandelt, in der hauptsächlich Standupper nominiert werden, die aber auch moderieren – es sei denn, es wird, wie im Jahr 2013, einmalig die Rubrik „Beste Moderation“ eingeführt. Für welches ihrer Talente die besten Komiker genau ausgezeichnet werden, ist aber nicht ersichtlich, weil in den meisten Jahren die Gewinner in diesen Rubriken für die parallele Auszeichnung „Beste Comedy-Show“ noch nicht mal nominiert waren. Besonders absurd ist es dieses Jahr mit der neugeschaffenen Rubrik „Beste Personality-Show“: Hier werden insgesamt fünf Sendungen nominiert, deren Personalities zwar jeweils die Sendung tragen, aber anscheinend nur im Falle von Carolin Kebekus die ausreichene Größe besitzen, um auch als „Bester Komiker“ oder „Beste Komikerin“ nominiert zu werden. Nun kommt es durchaus vor, dass eine Show besser ist als die Summe ihrer Teile – in dem Fall des Hosts – die Häufigkeit, in der der Comedypreis über die Gastgeber seiner besten Shows hinweggeht7, spricht aber eher dafür, dass jede zusätzliche Rubrik genutzt wird, um Preise gleichmäßiger auf Sender zu verteilen.

Die Rubrik „Bestes TV-Soloprogramm“ ist dieser Logik folgend dann auch einfach die Ausweich-Kategorie für Leute, die eigentlich in die Rubrik „Bester Komiker“ fallen, dort aber Platz für andere Preisträger machen können, weil glücklicherweise gerade irgendwo ihr Soloprogramm ausgestrahlt wurde. „Erfolgreichster Live-Act“ schließlich ist der Preis, der automatisch an den Künstler mit den meisten verkauften Eintrittskarten geht und damit in den letzten elf Jahren neun Mal an Mario Barth, der deshalb in anderen Kategorien nicht mehr ausgezeichnet werden muss und so Platz macht für andere Künstler (von anderen Sendern).

Schaut man sich andere Preise an, die renommierter sind als der Comedypreis, egal ob national oder international, dann wird klar, dass es den perfekten Modus zur Bestimmung der Sieger nicht gibt. Ob beim Grimmepreis, bei den Emmys oder bei den Oscars – diskutiert wird praktisch immer. Aber jeder dieser Preise hat ein Jury- oder Abstimmungssystem, das um Welten besser ist – weil es entweder unabhängiger ist oder vielstimmiger.

Niemand kann dem Deutschen Comedypreis vorschreiben, was er tun oder lassen soll – er ist eine private Veranstaltung von privaten Firmen. Aber wenn ein Preis im Gegensatz zum Bambi oder zur Goldenen Kamera so selbstbewusst ist, sich das Attribut „Deutscher“ anzuheften, dann wird hier ein Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Teilhabe oder zumindest Transparenz formuliert, den der Preis in seiner jetzigen Form nicht mal ansatzweise einlöst.

Überhaupt stellt sich die Frage, ob die deutsche Comedy im Jahr 2015 so vielseitig ist, dass jedes Jahr 13 Preise verliehen werden müssen. Gäbe es jedes Jahr nur eine Trophäe, für einen Künstler oder eine Sendung – in den meisten Jahren wäre trotzdem relativ schnell klar, wer diese verdient hätte. Diesen – plötzlich viel wertvolleren – Comedypreis könnte man mit einem Nachwuchspreis kombinieren – und hätte dann zwar keine abendfüllende Sendung mehr, aber mehr Aufmerksamkeit. Und das Renommee, das man sich schon jetzt auf die Fahnen schreibt.